一般の方へgeneral

血管造影検査(検査について)About Inspection

血管造影検査とは?

血管造影検査とは、X線を用いてカテーテルより体内の血管へ造影剤(血管を写す薬剤)を注入して血管の異常を観察する検査です。

血管をより観やすく撮影するためにDSA撮影(デジタル・サブトラクション・アンギオグラフィ)で行われます。

造影剤の注入前後をX線撮影し、コンピュター解析で血管だけを観察することができます。

最新の装置では血管を3次元的に撮影することにより、立体映像が得られ、枝分かれした血管の走行が観察しやすくなりました。

また血管を観察するだけでなく、カテーテルを用いて治療を行う事が出来ます。

これをカテーテル治療・血管内治療(IVR:interventional radiology)といいます。

代表的な血管内治療として狭窄した血管を拡げる血管形成術、動脈瘤(血管のコブ)や異常な血管、腫瘍へ栄養している血管、出血している血管を塞ぐ血管内塞栓術、動脈を通して腫瘍などの病変に薬剤を注入する動注療法などがあります。

我々診療放射線技師は血管を撮影するだけではなく、撮影した画像を術者が観やすいように加工したり、画像データの保管・管理、患者さんや術者の放射線被ばくの管理を行っています。

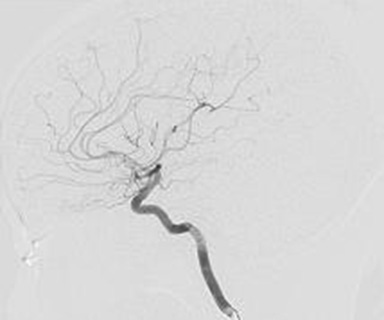

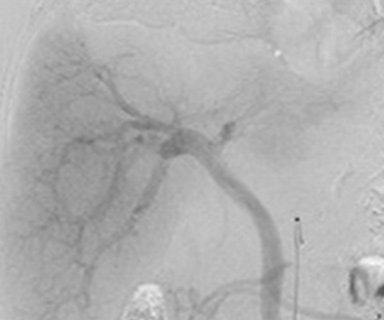

正常な脳血管(動脈)

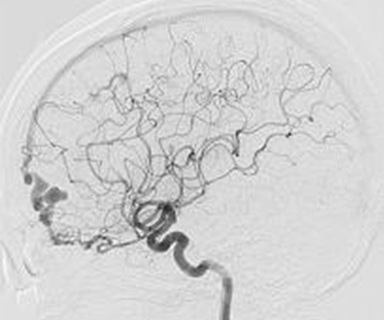

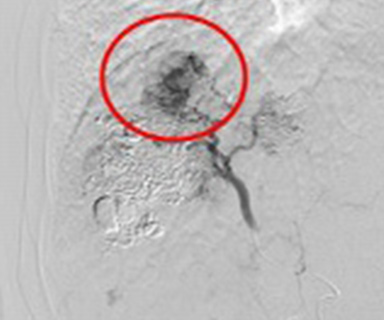

脳動静脈奇形

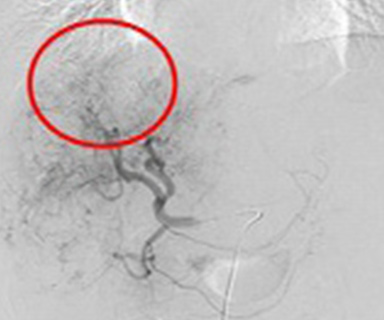

脳動脈瘤(3D画像)

脳血管造影検査

脳へ流入する血管は4本(左右それぞれの頸動脈・椎骨動脈)あります。

カテーテル操作をしやすい太い動脈(手首や肘、足の付け根など)へ麻酔をし、そこからカテーテルを入れます。

この検査では脳への血管が狭くなっているか、動脈瘤(血管のコブ)があるか、脳出血や脳腫瘍などの周辺に重要な血管があるか、異常な血管があるかなどを調べます。

またクモ膜下出血の原因となる脳動脈瘤や動脈や静脈の異常血管(脳動静脈奇形など)をプラチナ製の針金(コイル)を詰め、血流を遮断して治療することができます。

脳動脈瘤

(内頸動脈後交通動脈分岐部)

治療後(コイル塞栓術)

プラチナ製コイル

…その他にも、首の動脈が狭くなっていないかを調べたり、狭くなった血管を拡げる治療することができます。

内頚動脈狭窄

治療後(ステント挿入後)

腹部血管造影検査

腹部には様々な動脈・静脈があります。代表的なものとして肝臓の腫瘍に対する検査・治療があげられます。

肝臓は人体の臓器の中で最も大きな臓器(約800~1200g)です。ここには多種類の悪性腫瘍が生じます。大きく分けて原発性肝腫瘍(肝細胞癌:約90%)、転移性肝腫瘍(多臓器からの転移した腫瘍)があります。ここでは原発性肝腫瘍の中でも最も発生が多い肝細胞癌に対する検査・治療をご紹介します。

正常な肝臓は主に門脈と呼ばれる静脈から栄養を補います。しかし肝細胞癌は主に肝動脈から栄養を補います。

門脈は主に胃・小腸・大腸・脾臓などからの静脈が集まって肝臓へ流入します。この静脈は肝臓を通り、肝静脈から下大静脈へ、そして心臓へと流入します。

カテーテル操作をしやすい太い動脈(主に足の付け根)へ麻酔をし、そこからカテーテルを入れます。この検査では門脈の血流状態、肝細胞癌へ栄養を送る動脈を調べます。

検査のほかにもカテーテルから抗がん剤を肝細胞癌へ注入し、栄養を送る細かい動脈の血流を遮断して治療することもできます。これを経カテーテル動脈化学療法塞栓術(TACE:transcatheter arterial chemoenbolization)と呼ばれます。

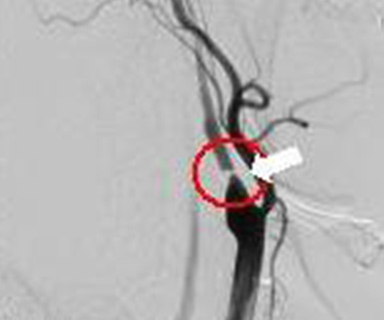

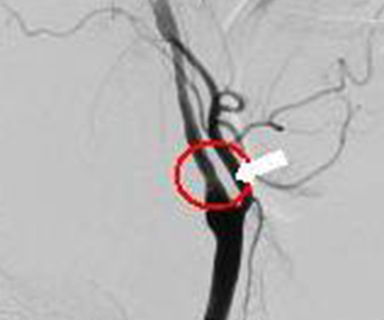

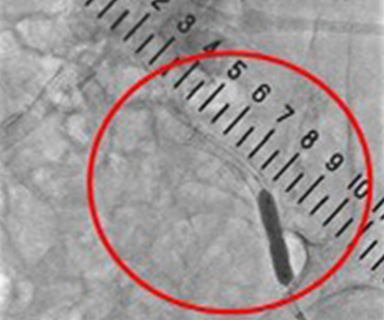

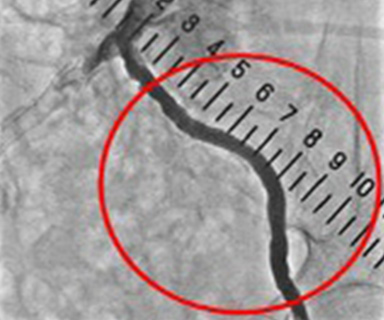

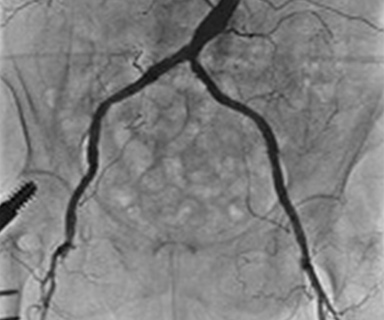

左側の画像は上腸間膜動脈と呼ばれる小腸や大腸の一部へ流入する動脈を造影して時間をおいて撮影し、門脈の血流を調べています。造影剤を血管内に注入すると目的の血管が黒く映ります。また肝細胞癌は肝動脈から多くの血流を取り込むため黒く染まってきます。治療前の撮影では赤丸の部分にうっすら黒い部分が肝細胞癌です。治療後の撮影では赤丸の部分に黒い部分がなくなっています。

門脈

(上腸間膜動脈下門脈造影)

治療前(右肝動脈造影)

治療後(総肝動脈造影)

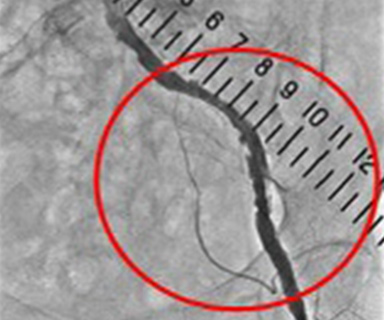

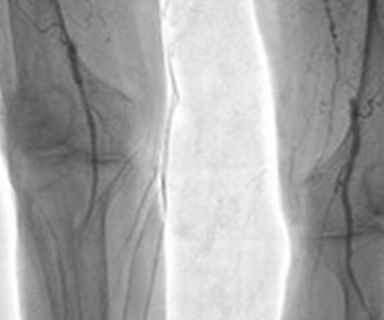

下肢動脈血管造影検査

この検査では閉塞性動脈硬化症の原因となる足へ流入する動脈が狭くなっているか、閉塞しているかを調べます。

閉塞性動脈硬化症になると足のへの血流量が減り、足の冷感・しびれ・痛みなどがあらわれ、ひどくなると潰瘍や壊死を起こすこともあります。また検査だけではなく狭くなった動脈を拡げる治療も行うことができます。

カテーテル操作をしやすい太い動脈(主に足の付け根)へ麻酔をし、そこからカテーテルを入れます。

狭くなった血管へカテーテルを進め、風船のついたカテーテルを膨らませ血管を拡げます。膨らませるだけでなくステントと呼ばれる金属のバネで固定し血管を拡げることもできます。

これを経皮的経管的血管形成術(PTA:percutaneous transluminal angioplasty)と呼びます。

治療前

(左内腸骨動脈造影)

風船治療・ステント挿入

治療後

(左内腸骨動脈造影)

足の付け根の総脈

(内腸骨動脈造影)

膝付近の狭くなった動脈

(下肢動脈造影)

お問い合わせ

お問い合わせ